こんばんは。からあげです。

はじめに

今日は別に暇じゃないんだけど、前々からやろうと思っていた母親の自転車のタイヤ交換を行うことにした。この自転車は4年ほど前に私がプレゼントしたものだが、これまでほぼメンテナンスなしで乗っていた。

4年間もノーメンテで乗っていられたのはBridgestoneだったからと思う。安物の自転車だったら2年も乗ればダメになっていただろう。

前輪のタイヤのようす

少しヒビ割れてきている。前輪だけ傷んでいるなら、このまま放っておいただろう。

タイヤの山はまだ残っている。多少のヒビ割れくらい大丈夫だ。これならまだイケる。

後輪のタイヤのようす

後輪はかなり危険な状態になっていた。ヒビ割れが一周ぐるっと付いている。

タイヤもこのとおりの丸坊主。こんな状態だとパンクしやすくなる。70歳を越えた高齢の母親が乗っているとき、出先でパンクしたら可哀想だ。私もたまに借りるので、面倒だがタイヤ交換しておくことにした。タイヤ交換の練習にちょうどいい。今は1回でも多く作業しておきたい。

パンク修理したのは10年以上も前で、クイックリリース式のMTBだった。今回は難易度が高いママチャリの後輪でしかも初めて。勉強するチャンスだ!

前輪のタイヤ交換

自転車をひっくり返してホイールを外すことになるが、その前にハンドルのブレーキレバーとシフターが作業の邪魔にならないようにズラしておく。リアキャリアに付けているカゴを取り外した。

自転車をひっくり返して、ハンドルとリアキャリアで支える。

サドルだとスプリングが入っていて不安定になるため、一番下まで下げた状態にしてある。

前輪はこの状態で作業したほうがやりやすい。

ようし、まずは簡単な前輪から作業をするとしようか。

Bridgestoneの自転車のためか、ナットにプラスチックのカバーが付いている。

プライヤで挟んで外した。

一応ペイントマーカーで位置をマークしておく。ナットやボルトにサビはなし。

今回の作業に新兵器を投入する。六角の穴がたくさん付いたスパナだ。ハブナットは15mmという特殊なサイズなので、ホームセンターで買ってきた。車では15mmのスパナは使わない。

穴がたくさん付いていて便利そうな多機能スパナだが、使い勝手は悪い。

フロントのハブナットはなんと14mmだった!ちくしょうめ、やりやがった。

自転車から前輪を外したところ。

こっちは簡単だ。前輪で手こずっているようだと先が思いやられる。

外した前輪

ようし、ではタイヤを外すことにしよう。

汚いハブ

ハブという言葉の響きがなんとなく好きだ。ハブハブ。

よし、まずは空気を抜こう。バルブキャップを外すといきなりプシューと空気が漏れ出す。

なんとキャップで空気が止まっていただけだった。

バルブの虫ゴムはすでにボロボロだった。よくもまあこれまで今まで漏れずに済んでいたものだ。ギリギリセーフ。微妙なバランスで保たれていたようだ。段差でショックを与えたら終わり。

バルブのパーツ類

どれも重要なものだ。

タイヤを外すにはタイヤレバーが必要だ。ケチってマイナスドライバーやスクレッパーを使うとチューブを傷める。ケチらずにPanaracerを購入してある。もう10年以上も前だけど。ずっと袋に入れていた(忘れていた)ので、劣化はしていないだろう。

右の赤色は最近購入した100均のもの。使えないことはないが、メーカー品と比べるとやはり使いにくい。たいして高いものではないので、しっかりしたパナレーサーのレバーの使用を推奨する。

まずはリムに張り付いたタイヤのビートを落とす。ギューっと握って1周全部外しておく。

ビートを落としたら、バルブの反対側のところにレバーを突っ込む。中のチューブを一緒に挟んで傷めないように注意する。

昔オフロードバイクに乗っていた時、自分でタイヤ交換をしていた。特にリアが硬くて大変だった。力ずくで作業をしてリムに傷をいっぱい付けたうえに、手がボロボロになって握力がなくなった。今ではいい思い出だ。

2本めのタイヤレバーを突っ込む。

3本目を入れたら、たいてい外れてくれる。片側のビートを外したところ。

タイヤの中に指を突っ込んでチューブを引っ張り出す。

なんと中のチューブはかなり劣化していた。チューブはまだ大丈夫だと思っていたのに。

チューブを外したら、あとはタイヤを引っ張ってホイールから外す。

ホイールの内側にはリムテープが取り付けられている。チューブを保護して、裏側に出ているスポークの出っ張りで傷めないようにする。リムテープは劣化は少しだった。

リムテープを外したところ。

スポークの出っ張り部分。ニップルにサビはなし。

今回購入したタイヤは、タイヤ2本・チューブ2本・リムテープ2本付きで約2000円。恐ろしく安くて不安になったが、現物を見たらたぶん大丈夫だと思った。どうやって利益を出しているのかは謎。ありがたく使わせて貰おう。

COMPASSというメーカーのタイヤ

聞いたことはないが、値段の割に作りがいい。得した気分だ。

タイヤのようす

それなりに柔らかく溝もあって雨の日でもグリップしてくれそう。あとは乗り手の問題だ!

一応ビートワックスを塗ってタイヤを嵌める。自転車の場合はなくても構わない。ワイヤービートのタイヤは付けた方がやりやすい。

バイクの時は毎回欠かさず使っていた。ワックスを塗るとタイヤを嵌める時にかなり楽になる。強引な作業はリムを傷めるだけ。

付属のスポンジで薄く塗ってゆく。ちょっといい香りがした。

チューブとタイヤを嵌める時はバルブに無理がかからないようにする。まず始めにバルブを通す。組み込んだら一旦空気を軽く入れてポンポンと弾ませて中のチューブの偏りをとる。よければキッチリ空気を入れる。

ハブ周りはブラシできれいに磨いた。うむ、気持ちいい。

ハブのワッシャは回らないように切り欠きが付いている。穴に合わせてワッシャをはめる。

ハブナットが緩まないようにするためだ。メーカー品の自転車だとこういうところに違いが出る。

泥除けとキャリアのステーの順番を間違えないようにデジカメの写真を確認して組み立てた。

デジカメで写真を撮って作業を進めると、間違いや失敗が少なくて済む。

前輪終了!

一時間もかからないうちに作業は終了した。こんなもの慣れたら15分だな。まあ今回はこれでいい。何事も経験だ。

後輪のタイヤ交換

続いて後輪の作業に移る。

サドルを上げてハンドルとサドルで自転車を支える。キャリアを外さなければならないので、こうしてサドルで支える。サドルのスプリングが効いて作業がやりにくい。

バラす前にあちこちマーキングしておく。この一手間があとで生きてくる。

リアのハブナットは15mmだった。じっくり見て順番を覚えておく。

内装三段ギアのママチャリ。変速機周辺もマークをたっぷりしておいた。

ハブナットを外して泥除けとキャリアのステーを外す。中に黒っぽいワッシャも入っている。

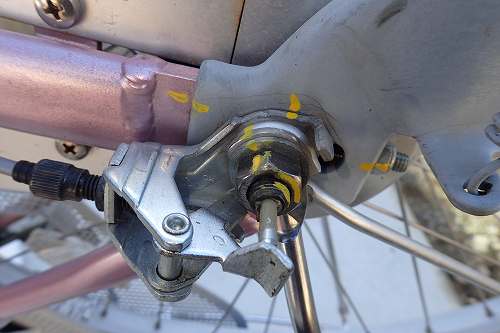

後輪の車軸回りの様子をしっかりと観察する。

ブレーキはローラーブレーキと呼ばれるグリスが封入されていてメンテナンスが楽なタイプ。

ローラーブレーキは初めて知った。

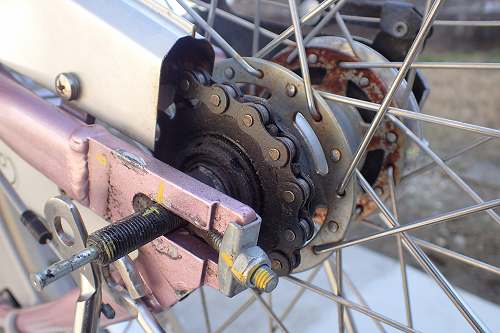

こちらがチェーン側

後ろのカバーを外したところ。

チェーンを引っ張りつつホイールを回してスプロケットからチェーンを外す。

リアを外しただけでは後輪が外れない。

前部のチェーンカバーを開けてドライバを突っ込みクランクを回しながらフロントのチェーンリングからチェーンを外す。これで後輪が外れるようになる。

後輪を外す前にローラーブレーキを外す。ブレーキワイヤーを外して17mmの押さえのナットを外すとホイールから外れてフリーとなる。(ただし、ブレーキワイヤーは繋がっている。)

裏返したところ。

これがローラーブレーキというやつか。中にグリスが入っている。

ローラーをアップで撮影。グリスが入っているのに、なぜブレーキが効くのか仕組みが分からない。勉強して構造を理解しておこう。

モッサリとした効き目のブレーキだ。もう少しガツンと効くブレーキが好きだ。

自転車からようやく後輪が外れた。

ふぅ~時間がかかったな。

真後から見たようす

チェーンはそのままにしておく。

外れた後輪

スプロケット側

意外に減っていない。距離を乗っていないためと思われる。ペダルを思いっきり踏んでいないこともあるかもしれない。高齢者の乗り方は意外に自転車に優しい。(ただしメンテナンスしない)

車軸から出ているのが変速のレバー。

レバーの押す量を加減することにより変速できる仕組み。内部構造がどうなっているのかは謎。

ブレーキ側

凸凹部分がブレーキと噛み合う。錆びて痛々しい。

人間タイヤレバー

指を強引に突っ込んでタイヤを外す。これだと中のチューブを傷めることはない。握力を鍛えるトレーニングにもなる。

後輪はタイヤとチューブがくっついていて外すのに手間取った。長期間直射日光を浴び続けてゴムがくっついてしまったようす。チューブは荷物を縛るのに使えるので、捨てずにとっておくことにする。

後輪を組み立てたところ。

西風が強くて体が冷えてきた。おっさんの集中力が限界を迎えようとしている。さっさと片付けてしまおう。

ハブ周りを磨いてきれいにした。スッキリ気持ちいい。

デジカメの画像を見ながら元通りに組み立てる。

チェーン調整用の金具を入れ忘れて組み立ててしまったため、再度チェーンを外すことになった。

あー面倒臭い。

ホイールにブレーキを取り付けたところ。

ここでナットを締めてしまうと、あとで回り止めのワッシャが入らなくなることになる。ここは軽く手で締めておくだけでいいみたい。

ブレーキを組み付ける前にグリスを入れておく。高荷重にも耐えられるモリブデングリス。15年くらい前に購入したバイク用のものがまだある。早く消費してしまいたい。

グリスは多すぎず少なすぎず。こんなもんでいいだろう。

スタンドと泥除けとリアキャリアのステーを取り付けたところ。

ブレーキ押さえのナットを締めてしまうと、緩み止めのワッシャが入らなくなることに、この時初めて気がつく。

奥の黒ぽいワッシャが回り止めのワッシャ。

車軸を回すとホイールの左右を動かすことができ、チェーンの位置を調整できるようになっている。位置を調整するためには、ブレーキ取り付けのナットを締めておかねばならない。ワッシャは入る向きが決っているので注意する。

しかし肝心な取り付けナットには平ぺったいスパナしか入らない。通常のスパナでは無理。

幸運にも自転車整備用ではないが(刈払機のものか?)、薄っぺらい17mmのスパナが出てきた。日頃から道具の片付けをしているお陰で、なんとなく場所を覚えていて発見することができた。なければグラインダーでスパナを薄く削らなければならないところだった。

ここは17mmの薄型のハブスパナが必要。

チェーンにオイルを差す。4年間でおそらく初めて。そのわりにチェーン、スプロケットは全然傷んでいない。カバーで保護されているためと思われる。

初めての洗車

整備したついでに洗車することにする。自転車は小さいから簡単でいい。

ゴシゴシ

こびりついた油汚れを丁寧に落とす。

ハブが汚かったので、昔懐かしいハブ毛を買ってきた。シャフトがキレイだと気持ちいい。ただそれだけのもの。最近は殆ど見なくなった。ホームセンターに行ったときに見つけたので、面白半分で買ってしまった。どうせ経費は母親持ちだ。

ハブ毛を付けたところ。

フロントはいいが、リヤはきつくてハブ毛は回転せず。襟巻のような物を付けただけになってしまった。

今回使用した道具

8mm・10mm・17スパナ、多穴スパナ、プラスドライバ、タイヤレバー、空気入れ、ラジオペンチ、3mm・4mm・5mm六角レンチなど

安全のためにリアに反射テープを貼っておく。高齢者は目立ちにくい地味な服装になりがち。昼間でも目立つ黄色や赤色の反射テープが有効。白色は昼間に目立ちにくい。

ついに整備終了!

あとからブレーキのグリス補給口からスプレーグリスを吹いておいた。フロントブレーキのハンドルが曲がっているので、今度買ってきて付け替えることにしよう。ブレーキワイヤーにも防錆潤滑剤をたっぷりと吹いておいた。

今日気になったのはハブベアリングが重たかったこと。中のグリスが切れ掛かっているようす。今度暇を見つけて整備するかな。今日のところはこれでOKだ。ずいぶん良くなった。

今日はママチャリの後輪をバラして凄く勉強になった。あと3回くらいやれば、コツが分かりそうな気がする。他にもいろいろメンテナンスしていれば勉強になる。私の自転車は買ったばかりの新品で弄るところがない。

さあてそろそろ寝ようか。

コメント

いつも楽しく読ませていただいています

ワイヤーにつけたcrcとは556でしょうか

もしそうでないのなら余計なお世話なのですが

ワイヤーに普通の556はホースの劣化を早めたり中のグリスが飛んだりするのでやめたほうがいいです

ワイヤーにはシリコン系の高粘度グリスがオススメです。

調べて行くとcrc556はプラスチック、ゴム類には使えない

対金属のみのスプレーな上に潤滑に持続性がなく更にはもとのグリスを流してしまうので

意外と使いみちが無いんですよ

固いネジを回しやすくするために使うくらいです

私も最近知ってビックリ

はっきりパッケージに書いてほしいです

どうもありがとうございます。

なんかそうらしいですね。

これまであれこれ散々使ってきましたが、今のところ目だった不具合はありませんし、おかんの自転車なので好きなだけ吹きまくっています。

確かにグリスを流してしまうので、使用は控えたほうがいいですね。