こんにちは。からあげです。

はじめに

今日はサイクルコンピューターの話。

サイクルコンピューターは自転車に付けていると便利な代物だ。速度や時間、走行距離が分かり、整備時期やツーリング時の補給や休憩を決めるときに役に立つ。

単に増えてゆく積算距離を見ているだけでも楽しい。積算距離はサイクリストの汗と涙の結晶だ。刻まれた数字を見て、相棒との思い出を振り返る。

はるか遠い昔、私が若かりし頃に乗っていたクロスバイクに有線式のサイコン(CATEYE VELO9)を付けていた。目一杯クランクを回して最高速度を出したり、頑張って丸一日走って走行距離を増やしたりして喜んだ記憶がある。

今回は走行距離を計測して整備時期を決めるために取り付ける。

キャットアイ VELO WIRELESS +(ベロ ワイヤレス プラス)

選んだサイコンは輪行するとき便利に思えた無線式。安価なVELO WIRELESSのバックライト付きの+にした。バックライトの有る無しの価格差はほんの僅かだった。

今はスマホと連携してGPS位置情報などの記録をとれる高機能な機種もあるようだが、それらは非常に高価で盗難に気をつける必要がある。長時間駐輪する際に、本体を外さなければならないのは面倒くさい。安ければ盗られることは少ないし、盗られても財布が傷まない。

製品仕様

| 型式 | CC-VT235W |

| 走行速度 | 0.0(4.0)~105.9 km/h |

| 走行時間[ TM ] | 0:00’00″~9:59’59” |

| 走行距離[ DST ] | 0.00~999.99 km |

| 平均速度[ AV ] | 0.0~105.9 km/h |

| 最高速度 [ MX ] | 0.0(4.0)~105.9 km/h |

| 消費カロリー [ CAL ] | 0 ~99999 kcal |

| 積算距離[ ODO ] | 0~99999 km |

| 時計 | 0:00’~23:59′ [1:00’~12:59′ (12時間・24時間表示選択可) |

| ペースアロー | 走行速度が平均より速いか遅いかを表します |

| バックライト | ○ [ナイトモード] |

| ワイヤレス | スピード |

| 節電機能 | 約10分間信号が入らないと時刻表示だけの節電モードになります 節電モードからさらに1時間放置すると画面にSLEEPを表示します。 SLEEP表示ではMODEボタンを押すことで計測画面にもどります。 |

| オートモード | ○(オート専用機) |

| 積算距離入力 | ○ |

| タイヤ周長セット範囲 | 26″ , 700c , 27″ , 27.5″ , 29″ , 16″ , 18″ , 20″ , 22″ , 24 またはタイヤ周長 100 cm~299 cm (初期値:26インチ) |

| 電源 | コンピュータ(受信部): CR2032 x1 センサー(送信部): CR2032 x1 |

| 電池寿命 | コンピュータ:約1年(1日1時間使用時) センサー:積算距離で約10,000 km |

| コンピューターサイズ・重量 |

55.5× 37.0×16.5 mm 26.4g |

| センサーサイズ・重量 | 41.5×36×15mm 15g |

メーカー公式ウェブサイトより

*積算距離手入力機能あり、防水性能は最高レベルのIPX8

付属品一式

・サイクルコンピューター(リチウム電池CR2032付属)

・ブラケット

・両面テープ

・スピードセンサー(リチウム電池CR2032付属)

・センサーゴムパッド

・結束バンド4本

・マグネット

・取り扱い説明書

各部のチェック

サイクルコンピューター(本体)

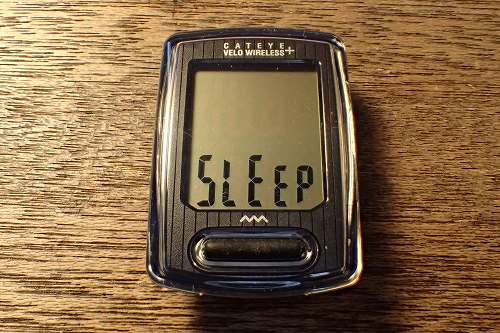

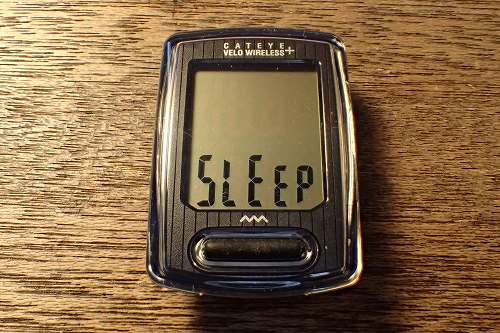

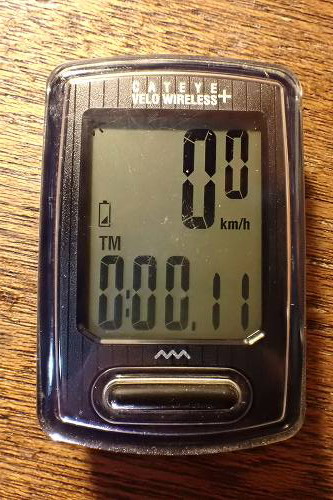

出荷時はスリープモードになっている。

裏面のようす

バッテリーカバー、ACボタン、MENUボタンがある。

MENUボタンは周囲が凹んでいて爪で押すことができる。

2つのボタンは同じ色なので押し間違えないように注意したい。誤ってAC(ALL CLEAR)ボタンを押すと、積算距離などがリセットされてしまう。(積算距離の手入力機能あり)

横から見たようす

角が丸められて全体的に丸みを帯びた形になっている。

前から見たようす

CATEYEのロゴマークが表示されている。

バッテリーカバーを開けるには溝に硬貨をはめて左方向へ回す。

バッテリーカバーには防水用のOリングが付いていてかなり硬め。

リチウム電池CR2032(1個)が入っている。100均でも手に入る一般的な型なのが嬉しい。

バッテリーカバーOリングのようす

しっかりとしたOリングが付いて防水性能は最高レベルのIPX8。継続的に水没しても内部に浸水することがない。

念のためOリングにシリコングリスを塗ってからカバーを閉めた。

スピードセンサー(表側)

センサーゾーンにマグネットがくるように調整する。

送信機と電池が内蔵されているため大きい。

スピードセンサー裏側

サイコン本体のようにバッテリーカバーがある。こちらも同じリチウム電池CR2032(1個)を使用する。こちらのカバーにもOリングが付いていると思われる。

スピードセンサーを横からみたようす

厚さは約15mm。

センサーゴムパッド

センサーをはめてからフロントフォークに結束バンドで取り付ける。

マグネット

こちら側をセンサーゾーンに向ける。

マグネットの裏側

スポークに付けてビスで固定する。黒いナットの方にズレ防止用のゴムが取り付けられている。

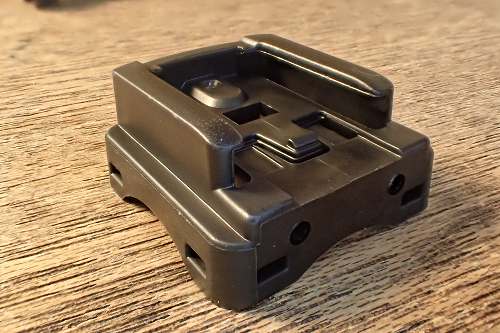

ブラケット

ハンドルバーまたはステムに取り付けられるようになっている。結束バンドを通す穴がある。

ブラケット裏側のようす

サイクルコンピューターの取り付け

サイコンを取り付ける自転車は先日納車されたばかりのPanasonicのOJC4。

丈夫なクロモリフレームの26インチのランドナー。初めての本格的スポーツで浮かれている。

これから相棒とともにサイコンの距離を刻んでゆきたい。

使用する道具はプライヤーとニッパー。プライヤーで結束バンドを引っ張るとよく締まる。だだし、引っ張り過ぎると結束バンドが切れるので注意したい。

ニッパーで切ると切り口がきれいに切れる。もちろん、爪切りやハサミでも問題ない。

取り付けの前にタイヤサイズの設定を行う。写真は26インチに設定しているところ。サイズの手動入力も可能で、外周の長さを1cm単位で設定することができる。

設定方法は取扱説明書に詳しく書いてある。

取り付け位置をハンドルかステムのどちらにするか迷ったが、まずはステムに取り付けてみた。

自転車の中心線上にあり見やすいと思った。

横から見たようす。

結束バンドの通し間違いで結束バンド1本と両面テープをダメにしてしまう。両面テープなしで取り付けた。

横からみたようす

サイコン本体の底面がスピードセンサーの方に向くようにする。

下からみたようす

動かないように結束バンドをしっかり締め上げておいた。

続いてスピードセンサーの取り付け

センサーにゴムパッドをはめる。

あとからスピードセンターの角度・位置を調整できるように初めは仮付け。結束バンドは軽く締めるだけにする。

各部調節して位置が決まったあとでしっかりと締め付けてから切る。

センサーゾーンの位置に合うようにスポークにマグネットを取り付ける。

前輪を持ち上げて手で回して動作確認を行う。取り扱い説明書では、サイコン本体からスピードセンサーまでの距離は最大70cmまで、センサー表面とマグネットのすき間は5mm以内となっている。

受信部の感度が良いため、あまり神経質になる必要はなし。

上から見たようす

センサーとマグネットが接触しないように、隙間に余裕を持たせてセンサーの角度を調整した。

ゴムパッドのおかげで結束バンドを締めてからでも調整できる。

角度を変えてもう一枚。

サイコンのテスト中。スピードセンサーの信号を受信すると、画面左上にWi-Fiのようなアイコンとスピードが表示される。

センサーとマグネットの位置が決まったら結束バンドをしっかり締めつけてニッパで切った。

スピードセンサーの取り付け完了

一度取り付けに失敗したため、上の結束バンドは手持ちの白いもの(幅2.5mm)を使用した。

本体のブラケット、スピードセンサーの結束バンドを通す穴はどちらも小さめ。

センサーは外側(手前)バッテリーカバーが向く。

センサーとサイコンの位置関係

センサーからサイコンまでの距離は約48cm。

サイコンの取り付け条件(以下3つの条件全てを満たす必要あり)

・サイコンからセンサーまでの距離が送信範囲内(最大70cm)にあり、サイコン底面がセンサーの方を向いている。

・マグネットがセンサーゾーンを通過する。

・センサー表面とマグネットの隙間が5mm以内。

無線式の取り付け作業は非常に簡単。15分ほどで取り付けることができた。

家の近所を走って動作確認を行った。問題なし。これで取り付け完了!

使用上の注意点~スリープモード~

節電モード(時計表示のみ)

サイコンには節電機能が搭載されている。

約10分間信号が入らないと時刻表示のみの節電モードに自動で切り替わる。

モードボタンを押すかセンサーに信号が入ると計測画面に自動復帰する。

スリープモード

節電モードからさらに1時間経過するとスリープモードに自動で切り替わる。モードボタンを押すと計測画面に戻る。(スリープモードからは手動復帰)

スリープモードからは自動で復帰しないため、走り始める時は忘れずにMODEボタンを押すようにしたい。単にボタンを一つ押すだけだが、久しぶりに自転車に乗る時や考え事をしていると、ついつい忘れてしまう。

有線式サイコン(ベロ9)はスリープモードからでも自動復帰するタイプ。忘れっぽい人はベロ9を選んだ方が良いかもしれない。

走行距離10,000kmと使用感

始めはステムに取り付けていたが、途中でハンドルバーに移設した。

ステムにボトルケージ付けようとしたところ邪魔になったのだ。

2018年夏、北海道・東北ツーリングでおよそ7,000km走って積算距離は10,000kmを越えた。

サイコンを取り付けて1年近く経ったが、特に故障はなく信号を受信しないなどの不具合もなかった。

取り扱い説明書によると、電池寿命はコンピュータが約1年(1日1時間使用時)、センサーが積算距離で約10,000 kmとなっているが、まだ一度も電池交換を行っていない。

バックライト搭載で夜間でも見えるのは良いが、通常モードでは明るさに関係なくモードボタンを押すと常に点灯する。

ナイトモードではバックライトのON・OFFと開始時刻と終了時刻を設定でき、バックライトによるバッテリーの消耗を抑えることができる。

これまで何度か大雨の中を走行したが故障せず。防水性能も問題なし。雨天走行のあとしばらくは液晶カバーの内側がわずかに結露したくらいで、しばらくすると消えてなくなった。

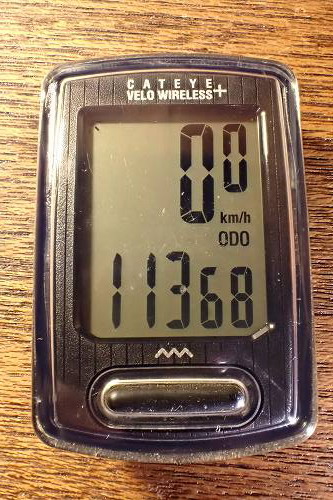

サイコンの取り外し(約4年経過 走行距離11,368km)

ディスクブレーキ仕様の自転車を買ってから、ほとんど乗らなくなったカンチブレーキのOJC4。

屋内で保管するだけでも場所を取るので売却をすることにした。

サイコンの取り付けから約4年経過した。屋内保管をしていたため、外観に多少の劣化が見られるだけ。機能は全く問題なし。プラスチック部品は紫外線で劣化するので、自転車はできるだけ屋内保管した方がよい。

積算距離は11,368km。

北海道・東北ツーリングの後はほとんど距離が伸びなかった。

モードボタンを押して表示切り替えすると、バッテリー残量の警告表示が出るようになった。

電池寿命はコンピュータが約1年(1日1時間使用時)、センサーは積算距離で約10,000 km。

バックライト付きのためバッテリーの消耗が早いが、よく持った方だろう。

液晶カバーの表面に若干の擦り傷あり。

表示が見づらいことはなし。この程度は許容範囲。

裏面のようす

スピードセンサー(おもて)

スピードセンサー(うら)

走行距離がすでに10,000kmを超えているため、スピードセンサーもバッテリー交換の時期になっている。

横から見たようす

本体とスピードセンサーの厚さはだいたい同じ。

無線式サイコン(VELO WIRELESS+)の使用感まとめ

無線式で配線の手間がなく取り付け簡単、手頃な価格で使いやすいサイコンだと思うが、細かな点で多少の不満があった。

平均速度・消費カロリー表示は不要

スリープモードからは手動復帰でよく押し忘れる

不要な表示のおかげで何度もモードボタンを押す必要があって面倒だった。

自動的にスリープモードに切り替わってバッテリーの消耗を抑えるのはよいが、復帰するにはいちいちモードボタンを押す必要があって面倒だった。何度押し忘れたことか。

耐久性と防水性は申し分なく、無線式の安いサイコンが欲しい人にはおすすめできる。

見た目を全然気にしない人は有線式のベロ9の方がよいと思う。ベロワイヤレスとベロ9使い比べてみたら、圧倒的にベロ9の方が使いやすかった。

コメント

サイコンはとりあえずステムに取り付けてみた。

< サイコンかっこいいですね。

私は、世代的にスーパーカー世代なので、隊長の魔改造を楽しみにしています。

いっそジムニー用のソーラーを屋根にして電飾も施しスマホのsiriを取り付ければ

自転車版ナイトライダーですよ!

海外遠征の前に春の琵琶湖一周!

びわいちなんかどうですか?

なんか昔電飾していた自転車を見かけたような気がします。デコチャリは密かなブームかもしれません。

デコチャリで世界を走ったら注目間違いなしですね。目立ちすぎて犯罪の被害に合わないかもしれません。

琵琶湖ですか。ちょっと短すぎますね。男はもっとビッグに生きねばなりません。